健康科普

脊髓损伤康复知识

脊髓损伤(spinal cord injury)是指:

由于外界直接或间接因素导致脊髓损伤,在损害的相应节段出现各种运动、感觉和括约肌功能障碍,肌张力异常及病理反射等的相应改变。

一、外伤性脊髓损伤

脊髓损伤的患者中70%为外伤,以发病率的多少为序分别为:交通事故、坠落、跌倒、砸伤、体育事故、自杀企图等。

脊柱最易受损伤的部位是下段颈椎C5-7,中段胸椎T4-7,胸腰段T10—L2。

二、非外伤性脊髓损伤

(一)先天性原因:脊髓灰质炎等

(二)后天性原因:炎症、血管、肿瘤、变性等。

三、按脊髓损伤的平面分

(一)四肢瘫:指由椎管内颈段脊髓损伤而导致的四肢和躯干的完全和不完全性瘫痪。

(二)截瘫:指由椎管内胸段、腰段或骶段脊髓(包括马尾和圆椎)损伤导致的下肢躯干的完全和不完全性瘫痪。

四、脊髓损伤的程度分类

(一)脊髓震荡 :脊髓实质无明显改变,24小时以内可开始恢复,3-6周恢复正常。

(二)不完全性损伤 :感觉平面以下包括最低骶段(S4--S5)保留部分感觉或运动功能。

(三)完全性损伤 :最低骶段(S4--S5)的感觉和运动功能完全丧失。

脊髓损伤的康复治疗

1.急性期:

主要目标是:

(1)保持正常体位,预防压疮。

(2)加强呼吸训练,预防肺部感染。

(3)肢体被动运动,预防关节孪缩和肌肉萎缩。

(4)主动运动训练,增强和维持残存肌力。

2.良肢位摆放:

又称抗痉挛体位,它是从治疗的角度出发而设计的一种临时性体位。

在重病初期,患者的大部位时间都是在床上渡过的,因此,他采取什么卧位非常重要。尤其偏瘫患者早期床上肢体正确摆放和保持可以对抑制痉挛模式、预防肩关节半脱位等均能起到良好的作用。而且对减少褥疮、坠积性肺炎和泌尿系感染等并发症,提高生存质量有着极其重要的意义,。

早期良肢位摆放可为后期康复治疗打下良好的基础,有些患者可从软瘫期跨过痉挛期直接到恢复期,不同程度地降低患者致残率,为家庭和社会减轻负担。

作用:

(1)预防和减轻上肢屈肌和下肢伸肌的痉挛模式

(2)预防出现病理性的运动模式

良肢位摆放应该何时开始?应早期介入,以不影响临床抢救,不造成病情恶化为前提。即患者生命体征平稳、神经学症状不再发展后48小时即可进行

方法:

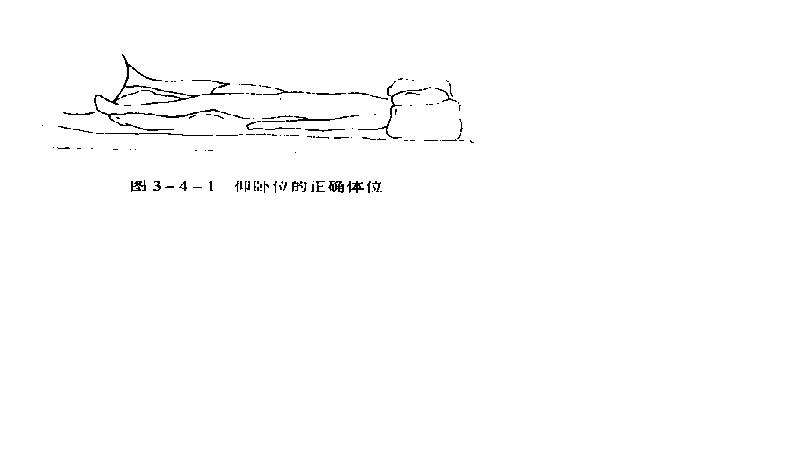

仰卧位:头下放置薄枕,将头两侧固定(需要保持颈部过伸展位时,在颈部垫上圆枕)。肩胛、上肢、膝、踝下垫枕,用毛巾卷将腕关节保持在40º背伸位。

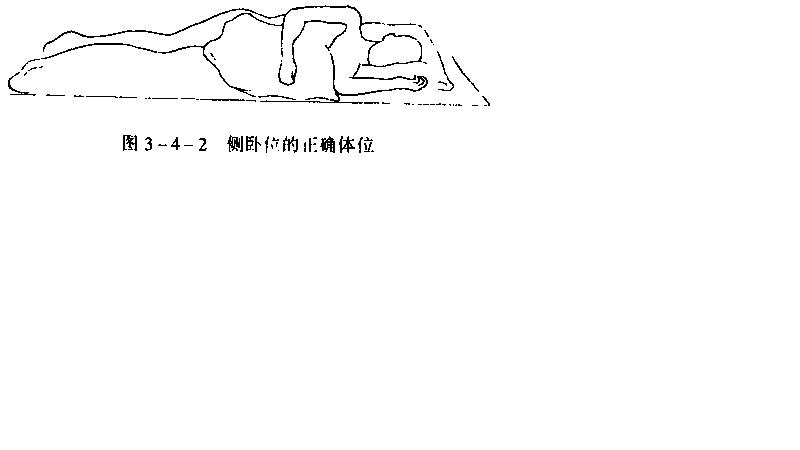

侧卧位:上侧的上肢保持伸展位、下肢屈曲位,肢体下均垫长枕。背后用长枕等靠住,以保持侧卧位(行颅骨牵引时,保持40~60º侧卧)。

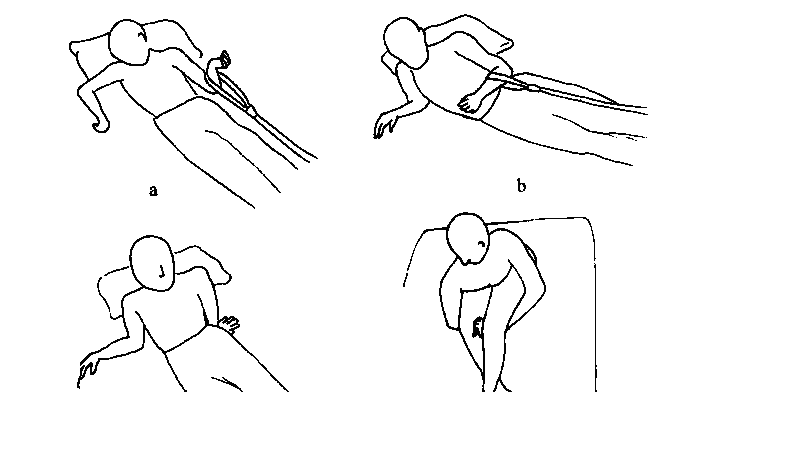

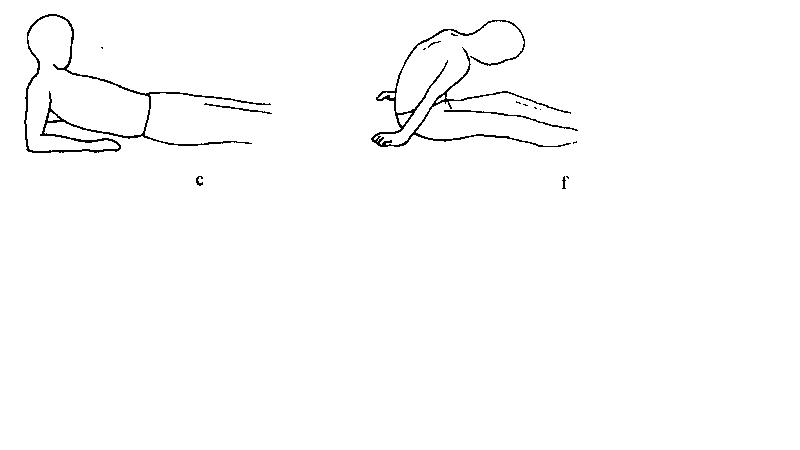

患者独立的翻身动作:

利用布带进行翻身

坐起训练

四、亚急性期康复

一般指发病后8~12周。此期目标、评估方法基本同前,训练重点是获得姿势控制和平衡能力。

主要目标是:

(一)掌握坐位平衡,

(二)提高坐位耐力。

(三)独立完成轮椅上的坐位保持,减压和移动。

(四)独立完成轮椅到床的转移。

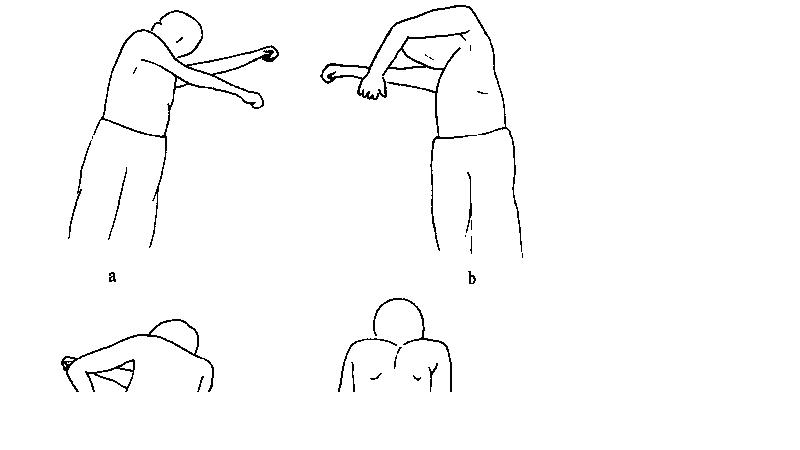

脊髓损伤患者的坐位移动

转移和独立转移方法:

1.患者的臀部移到轮椅坐垫的前部,伸直双下肢。

2.双上肢支撑体重将臀部抬离坐面,重心前移。

3.慢慢地弯曲肘关节,坐到地面上。

4.相反动作从地面坐回轮椅上。

五、后期

主要目标是:

(一)站立和步行训练。

(二)轮椅操作训练的最终阶段(轮椅上下台阶)。

(三)应用动作训练。

(四)回归社会与家庭的全身调整。

我院脊髓损伤特色治疗

1.下肢康复机器人

适应症:脑卒中恢复期、颅脑损伤恢复期、脊髓损伤、各类骨折术后等。

设备优势:该设备可为患者提供一个安全、有效的恢复行走能力的步行训练系统。所配备的高精度传感器以及先进的减重系统、步态驱动系统及训练跑台可以实时监测患者步态及各种参数,在强化功能步态训练的同时可进行步态评估和生物反馈训练。该设备可以显著提前步行训练康复介入的时间,并改善步态。训练主要效果与减重步行基本相似,但是步行重复次数显著增加。病人每次训练半小时,行走的距离大约为800米。该套设备具有生物反馈系统,可以让病人主动配合度显著增加。

2.神经肌肉激活技术

神经肌肉激活技术(又名:悬吊治疗技术)主要适用疾病:骨折,脊髓损伤,脑卒中、脑瘫、非特异性腰背痛等患者;此项技术的核心是激活“休眠“的或失活的肌肉,完成失活肌肉在无痛情况下的再激活主要依靠感觉运动刺激技术,这种技术可以使大脑、脊髓或肌肉内感受器发出或接受的信息重新整合并对运动程序重新编码。简而言之,就是唤醒“休眠“的肌肉,重建其正常功能模式及神经控制模式。技术中利用悬吊,无痛,不稳定界面,震颤技术结合在一起激活神经肌肉,增强肌力,促进本体感觉恢复,缓解疼痛,增强协调能力。此治疗技术强调在无痛下利用重力调整整体生物力学及生理学机能的闭链运动。从而提高患者平衡能力与姿势稳定。

3.四肢联动

适应症:脑卒中、脊髓损伤、骨折、脑瘫等病人;

设备优势:此项设备通过向四肢远端施加可调节的阻力来训练患者的协调功能、曾强患者躯干控制能力、增大全身诸关节活动度;诱发患肢的主动运动,减小肌张力,促进协调运动功能的恢复,患者可增强躯干控制能力,也可利用双上肢带动双下肢来防止下肢肌肉挛缩,关节变形,促进二便功能的改善,降低肌张力。

4.电流感觉神经定量监测仪

设备功能及用途:

该设备可在相应皮肤或粘膜上自动进行无痛性、神经选择性的定量感觉神经传导阈值(sNCT)测试,确定无髓鞘、细有髓鞘和粗有髓鞘感觉神经纤维的电流感觉阈值,可测试从感觉过敏到感觉减退的所有感觉功能异常。测试不受皮肤厚度、体温或水肿等因素的影响。适用于脑卒中、颅脑外伤、脊髓损伤、脑瘫等中枢神经损伤及周围神经损伤、糖尿病周围神经病变、末梢神经炎、神经根炎、多发性神经炎等疾患所致感觉障碍的定量测试。

5.经颅磁刺激(TMS):

TMS在焦虑抑郁症、卒中、帕金森病、癫痫、脊髓损伤、脑损伤、药物成瘾等疾病的实验性和应用性治疗研究方面具有巨大潜在价值,并因其能缓解紧张情绪和治疗焦虑抑郁,因而也可用于心理障碍患者的治疗,及特殊行业工作人员的筛选及情绪精神状态调整,对于减轻精神压力能起到有益作用。

6.床边踏车训练:

设备优势:此项设备通过患者在床上仰卧位的姿势下,主动或被动进行双下肢类似蹬车运动;可以提高患者协调功能、曾强患者躯干控制能力、增大下肢诸关节活动度,改善心肺功能,防止卧床并发症,诱发患肢的主动运动,减小肌张力,促进协调运动的恢复,防止下肢肌肉挛缩,关节变形,促进二便功能的改善。

上一篇: 脑卒中维持期的康复训练

下一篇: 全民健康生活方式之合理饮食

.JPG)

京公网安备11010702002302号

京公网安备11010702002302号